Amazon Web Serviceの略であり、世界中で数百万以上、日本でも10万を超えるユーザーがおり、今後も普及していくと考えられます。

AWSを利用するうえで、シンクライアント、デスクトップ仮想化、DaaSなどIT用語が非常に多く出てきます。

これらの用語を知っておかなければ、クラウドコンピューティングサービスの利点や注意点を、上手く理解できないでしょう。

この記事では、シンクライアントとデスクトップ仮想化の違いなどについてまとめます。

シンクライアントとは

シンクライアントは英語で書くと「Thin client」。Thinとは「薄い」とか「少ない」という意味で、clientは「顧客」などの意味がありますが、この場合は、サーバーにアクセスする機器のことです。

サーバ上で実行可能な処理をシンクライアントが行い、クライアントは最小限の処理を行うだけで済ませられます。

今、申し上げたように、シンクライアントとは、ほとんどの処理をサーバー側に集中させ、クライアント側の処理を最小限にするようなアーキテクチャ全般のことを言います。

ただしこれは、広義のシンクライアントです。

狭義のシンクライアントとは、広義のシンクライアントにおいて機能を最小限にしたクライアント端末のことを言います。

また、処理の思いGUI OSを使わず、CUIを使うような場合には、ゼロクライアントということがあります。

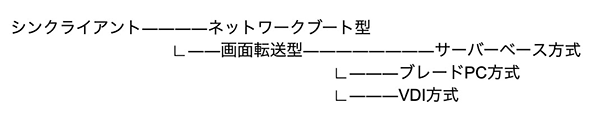

シンクライアントの主な実行方式は、4種類あります。

・ブレード型

・仮想PC型

・ネットブート型

・プレゼンテーション型

以上4つの実行方法ですが、それぞれにメリット・デメリットがあり、どの方式を採用するかは、ユーザーの環境によって異なります。

それぞれの実行方式は、いくつかのタイプに分けられます。

一つは、他クライアントの実行環境を1台のサーバーに集約するタイプ。もう一つは、一台のクライアントの端末に、それぞれ物理機器を増設していくタイプです。

集約タイプは、「プレゼンテーション型」と「仮想PC型(VDI)」で採用されている実行方式です。

・プレゼンテーション型:最初にサーバーにアプリケーションをインストール。そのアプリケーションを複数のクライアントで共有する方式。

・仮想PC型(VID):仮想化技術を活用して、ユーザー個人個人に独立した環境を提供する方式。

紹介した2つのタイプは、どちらも画面転送方式と呼ばれています。

物理機器増設タイプは、ネットブート型とブレードPC型で採用されている実行方式です。

・ネットブート型:サーバーに搭載されているHDDに、あらかじめインストールされているOSやアプリケーションをネット経由で利用するタイプ。ディスクレス端末で実行できる手軽さがある。

・ブレードPC型:PCの主要素であるCPUやメモリを基盤に集約して作られたブレードPC。これをデータセンターやサーバールームに設置して、それぞれのクライアントごとに接続させるタイプ。

ブレードPC型シンクライアントは画面転送型にも分類されます。

より分かりやすく図式化すると、以下のようになります。

デスクトップ仮想化とは

デスクトップ仮想化とは、クライアント仮想化とも呼ばれ、仮想化技術によりデスクトップ環境を仮想化することです。「仮想化」というのは、コンピュータリソース全般に使われる技術であり、他にも「CPU仮想化」「ハードディスク仮想化」など、さまざまな仮想化技術が存在します。

仮想化とは、それらのコンピュータリソースを抽象化することです。

コンピュータリソースには、サーバー、OS、アプリケーション、補助記憶装置など多岐にわたります。

これらのコンピュータリソースに相互作用するシステムやアプリケーションなどから、コンピュータリソースの物理的な性質を隠蔽することを、仮想化と言います。

すなわち、1つのコンピューターリソースを複数の論理リソースに見せかけたり、逆に複数のコンピュータリソースを単一の論理リソースに見せかけたりします。

デスクトップ環境というのは、WMPやツールバー、背景画像、デスクトップウェジットなどから成り立ち、パソコンを起動するとデスクトップが表示されます。

また、デスクトップに表示されるアプリケーションや、それらを構築する環境、コンピュータープログラム全体のことをデスクトップ環境とも言います。

つまり、デスクトップ仮想化とは、1台のコンピューターを論理的に分割して、複数人で利用できるようにするような技術のことです。

デスクトップ仮想化のためのサーバーシステムを、仮想デスクトップインフラストラクチャー(Virtual Desktop Infrastructure=VDI)、インターネット越しにパブリッククラウドから提供されるデスクトップ仮想化をDaaS(Desktop as a Service)といいます。

デスクトップ仮想化には、リモートデスクトップ方式とクライアントハイパーバイザー方式があります。

2つの違いはデスクトップ環境をサーバー側で実行するか、クライアント側で実行するかにあります。

リモートデスクトップ方式は、仮想化されたデスクトップ環境を中央サーバーで実行し、そのイメージをクライアント側に送信します。

クライアント側では、送信されたイメージを閲覧・操作し、それを中央サーバーに反映します。

クライアント側に求められるスペックが非常に低いのが特徴で、スマートフォンやタブレット端末など、そのハードウェアを超える性能のOSやアプリケーション、データを扱うことができます。

リモートデスクトップ方式は、プレゼンテーション仮想化、ということもあります。

クライアントハイパーバイザー方式は、クライアント側でデスクトップ環境を実行しますから、クライアント側でもOSやアプリケーションを実行するだけのスペックが必要です。

クライアント側のイメージは中央サーバーに集められ、管理されます。

デスクトップ仮想マシンへの変更は、すべてのユーザーにネットワークを通じて反映されますから、集中管理のメリットが得られます。

シンクライアントとデスクトップ仮想化の違い

これまで申し上げてきたとおり、シンクライアントとは「クライアントには最小限の機能だけを載せて、サーバーで必要な機能を実行しよう」というシステムアーキテクチャです。そしてデスクトップ仮想化とは、デスクトップ環境を仮想化して、サーバー側でクライアントを複数作成し、複数人で同じ環境のデスクトップ環境を利用しよう、というものです。

デスクトップ仮想化にはリモートデスクトップ方式とクライアントハイパーバイザー方式があります。

リモートデスクトップ方式によるデスクトップ仮想化は、シンクライアントの実行方式の一つです。

先にも申し上げた通り、

・ネットブート型シンクライアント

・ブレードPC型シンクライアント

・プレゼンテーション型(サーバーベースコンピューティング型)シンクライアント

・仮想PC型シンクライアント(VDI)

という4種類のシンクライアントがありました。

この「仮想PCシンクライアント(VDI)」というのが、リモートデスクトップ方式によるデスクトップ仮想化のことです。

正確にはVDIとは、仮想環境のためのハードウェアやソフトウェアなどのサーバシステムを指しますが、デスクトップ仮想化=VDIと理解しても、大きく外してはいません。

そしてVDIとDaaSのちがいも、よく聞かれるところですが、VDIをパブリッククラウドから提供した場合にDaaSと言います。

デスクトップ仮想化は、オンプレミス型とクラウド型という分類もあります。

オンプレミス型では、自社のデータセンターにサーバーを構築して、独自運用を行います。

一方、クラウド型のデスクトップ仮想化をDaaSといい、AWSなどのパブリッククラウドによるデスクトップ仮想化はこちらです。

最後までご覧くださってありがとうございました。

この記事では、シンクライアントとデスクトップ仮想化の違いについて、またデスクトップ仮想化とDaaSについても触れて、まとめました。

デスクトップ仮想化にはリモートデスクトップ方式とクライアントハイパーバイザー方式があり、リモートデスクトップ方式のデスクトップ仮想化は、代表的には4つあるシンクライアントの実行方式の一つです。

ご参考になれば幸いです。